戒毒干预手记:拯救深陷药物滥用与自伤困境的孩子

文章来源:湖南戒毒 作者: 时间:2025-10-09 16:16:00毒品是人类社会的公害,是涉及公共安全的重要问题,不仅严重侵害人的身体健康、销蚀人的意志、破坏家庭幸福,而且严重消耗社会财富、毒化社会风气、污染社会环境,同时极易诱发一系列犯罪活动。国家采取各种措施帮助吸毒人员戒除毒瘾,教育和挽救吸毒人员。

戒毒工作坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,采取自愿戒毒、社区戒毒、强制隔离戒毒、社区康复等多种措施,建立戒毒治疗、康复指导、救助服务兼备的工作体系。

在湖南省女子戒毒康复所的心理咨询室里,17岁的小林(化名)卷起袖子,手臂上深浅不一的疤痕像一篇无声的日记,记录着她这几年的痛苦和挣扎。

她不太记得具体从什么时候开始,大概始于某次父母的争执,再后来就是被老师批评、与男友争吵、想念母亲……只要心情不好,她便会拿起眉刀划向自己的手臂……

“每次划下去,心里不愉快的感觉会减轻一些。”小林低声说,“后来朋友给了支‘电子烟’,说能忘掉烦恼,我试了……确实‘上头’,但醒来后烦恼还在,有时更累了。”

小林所说的“上头电子烟”,正是近年来在一些边缘青少年中悄然蔓延的依托咪酯。作为一种非巴比妥类短效催眠药,依托咪酯主要用于全麻诱导,非法滥用会导致神经系统损害,而长期使用会产生强烈依赖。像小林这样深陷药物滥用与自伤泥沼的女孩并非个例。

在湖南省女子戒毒康复所,一项针对174名女性未成年人药物滥用的调研显示,超过半数存在自伤行为,这一比例远高于普通青少年群体。她们大多家庭支持系统薄弱,有的像小林一样遭遇父母离异、粗暴教养,长期被家人忽视;有的还没来得及完成学业,就早早脱离学校,在“混社会”的圈子里寻找所谓的“归属感”……再加上青春期本就容易情绪失调,敏感、焦虑、易怒等情绪不知如何疏导,最终陷入“创伤—情绪失控—药物滥用—自伤”的恶性循环。

破冰之道:先尝试走进她们的世界

面对小林这样的案例,传统的说教式戒治效果有限。如何让这些女孩真正理解滥用依托咪酯等麻精药物(麻醉药品和精神药品)的危害,并找到走出自伤阴霾的路径?湖南省女子戒毒康复所的“蝶语心理专业工作室”展开了探索。

工作室的咨询师发现,药物滥用危害的大道理,情绪调节的专业知识,这些都难以触动这群内心封闭的青少年。她们需要的是被理解,以及能被真正“听进去”的沟通方式。

“我们不再执着于灌输知识,而是先尝试走进她们的世界。”工作室的咨询师在实际工作中注意到,像小林这样的女性未成年人虽然对与民警、家属的直接言语交流心存压力或抵触,但对绘画、手工等表达性艺术治疗这种依托非言语沟通的方式并不排斥。于是,艺术成为破冰的钥匙。

用艺术重建内心世界

针对小林的情况,工作室设计了一套专门的“表达性艺术治疗”方案。

叙事绘画:小林被邀请用色彩描绘“愤怒”与“平静”的自己。她最初画出的“愤怒”是一团混乱的暗黑色漩涡;而“平静”则是一抹微弱的蓝色。咨询师没有评判,而是引导她讲述画作背后的故事——11岁那年,因未完成作业,父亲盛怒之下将她推倒,导致其左臂骨折。

情绪面具工作坊:小林制作了一个“双面面具”——外层是她展示给世界五彩斑斓的笑脸,内层则是黑色涂鸦以及红色的两行泪珠。在小组分享中,她第一次听到其他女孩说出类似的挣扎,意识到“原来不是我一个人这样”。

黏土创作—转化—赋能三步法:开始阶段小林先捏出了代表痛苦的“香烟”和“刀片”,接着在咨询师引导下,将这些象征伤害的物品慢慢重塑成“花蕾”“手掌”等积极符号。每完成一次转化,她就在“作品成长档案”中记录心情变化。她说:“捏碎红色黏土时,好像把心里的刺也拔掉了。”

有限周期内的自伤干预

面对戒毒康复8—12周的干预周期,工作室在有限时间内搭建干预脚手架,进行结构性阶段自伤干预。

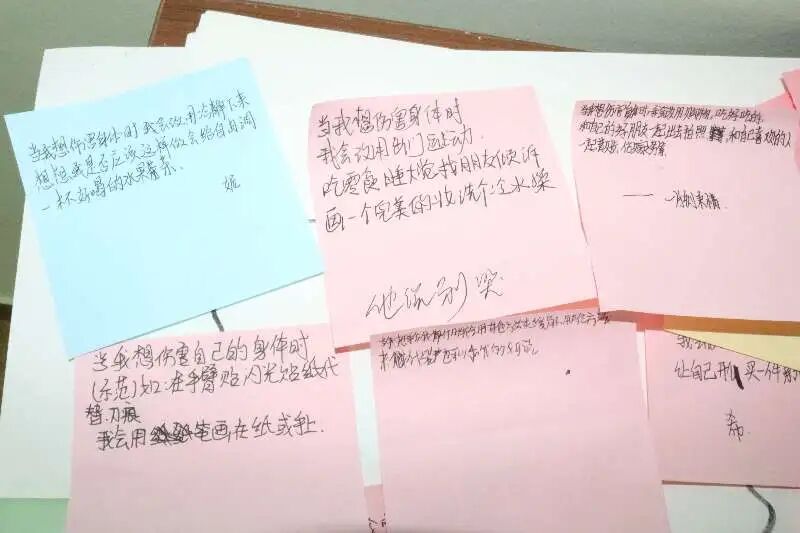

安全替代行为训练:工作室开展了“身体不是敌人”的心理卫生知识科普以及安全行为替代训练。他们教给小林一套在自伤冲动来袭时可以立刻使用的“安全工具包”:感官安抚(如用温水冷水交替洗手感受温度变化、触摸毛绒玩具)、情绪释放(如对着宣泄仪大喊、撕旧报纸)、注意力转移(如完成叠纸星星与千纸鹤等简单手工、进行曼陀罗绘画)和身体舒缓(如简单的腹式呼吸和拉伸)。干预训练的第4周,她在身体和平协议承诺墙上写下:当我想伤害自己的时候,我会在手臂贴个闪光贴纸,画在纸上。这是一个微小却关键的进步。

家庭有限介入:考虑到小林与父亲的紧张关系,工作室谨慎介入,暂缓探访,而是先通过电话进行家庭教育,对父亲进行指导,教他避免使用“你真没用”“早知道不养你”等刺激性语言,学习如何和孩子进行沟通。同时,联系到小林的母亲,邀请她录制了一段简短的安抚语音,给予她心理支持。出所前一次通话中,父亲对她说“明天来接你”,挂掉电话,小林眼含泪花——记忆中父亲从未如此和气地跟她说过话。

预防复发准备:为帮助小林适应回归社会后应对挑战,咨询师带她进行角色扮演训练,模拟了与男友争吵等高危场景,教她使用“暂停技巧”(如“我需要先冷静一下”)和双向沟通技巧。她还手写了一份“应急行为清单”,按优先级列出可替代自伤的行动,如“1.用冷水洗脸;2.听10分钟音乐;3.捏黏土”。

成效与挑战并存

8周后,小林的焦虑分值下降,情绪调节能力显著改善,家庭亲密度有所增强。她完成了画作《写在星星上》,画面中黑色夜空中有许多黄色小星星。最后一次访谈中,她看着自己的“作品成长档案”和应急清单,对咨询师说:“我知道回去后可能还会很难,但至少现在我知道,除了伤害自己,我还有别的选择。”

但现实挑战依然存在:短期干预难以完全治愈小林的深层次童年创伤,一些情绪触发点还可能引发强烈反应;场所资源有限导致家庭介入以电话为主,难以进行面对面的深度情感修复;回归原有环境后,遇到不良社交圈诱惑或现实刺激事件,仍存在药物滥用和自伤复发的风险。

蝶语工作室的经验启示

蝶语工作室的实践表明,对于这些被困在自伤与药物滥用沼泽中的青少年,可以运用共情与创造性的方法进行有效干预。

以艺术为桥,突破心理防御:用绘画、手工等非评判性、体验式的艺术方式,让青少年在无需“强迫表达”的氛围中释放内心痛苦,同时通过作品探索自我,建立“我有能力摆脱困境”的信念,为后续干预奠定基础。

聚焦“可操作”,强化替代技能:避免空洞的情绪、认知调节理论,提供具体、可即时使用的安全替代方案(如“安全工具包”“应急清单”),让青少年在情绪漩涡中能快速找到“救生圈”,逐步形成健康的适应性情绪调节方式。

家庭介入“循序渐进”,修复亲子关系:针对家庭关系紧张的案例,不急于推动面对面沟通迅速化解矛盾,而是从间接方式入手,通过语音留言、电话指导等方式,与家属和学校方面做好沟通,先修复“沟通氛围”,再逐步重建情感连接,修复亲子关系。

构建“闭环支持”,巩固干预成果:建立“家—所—(校)—社” 联动机制,出所后通过社区跟进访谈、家庭沟通回访、线上应急指导等方式,持续关注青少年状态,避免因环境变化导致能力退化,最大限度降低复发风险。

小林的画作如今挂在蝶语工作室的墙上,它提醒着每一个工作者:这些深陷药物滥用和自伤漩涡的孩子们,需要的是被真正看见、理解,并且有人给予他们一条切实可行的出路。而蝶语工作室的探索,正是为了在有限的资源和时间内,为更多“小林”点亮一盏灯,照亮那条看似遥远却真实存在的新生之路。

- 学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神专题研讨班开班

- 查处虚开骗税企业2410户 2023年湖南挽回税款损失48.2亿元

- 保护知识产权 服务高质量发展——湖南省公安厅公布打击侵犯知识产权犯罪10起典型案例

- 共绘“同心圆”守护“半边天”——省人民检察院、省妇联共同主办检察开放日活动

- 聚力优化营商环境,携手共谋乡村振兴—— 省法院驻大坪村工作队、村“两委”干部赴企参观学习调研

- 补短板 强弱项 努力提升民事检察监督能力

- 方华堂主持召开重点工作调度会强调:自我加压 砥砺奋进 推动工作更有成效 更加出彩

- 法治护航 快乐成长——湖南高院开展防欺凌、防性侵公益普法宣讲

- 省委政法委召开省政协十三届二次会议第0327号提案办理座谈会

- 全省司法行政系统新任司法局长(书记)培训班开班 方华堂作专题辅导